センターニュースびわ湖みらい第42号

愛知川の河畔林に伝説の「猿尾※」があることを再発見しました!

※猿尾(さるお)は江戸時代に河川の洪水対策に活用されていた伝統的な洪水減災施設のことです。

1 はじめに

当センターでは「グリーンインフラの推進に向けた河川流域が有する多様な機能の把握とその保全再生に関する研究」として、現代においては河川本流とのつながりが薄れて活用されなくなってしまった「河畔林」がかつて持っていた機能について調査研究を行ってきました。

当センターと兵庫教育大学、琵琶湖博物館、立命館大学、筑波大学、西堀榮三郎記念探検の殿堂の研究者・学芸員らが協力して河畔林を調査した結果、愛知川の河畔林である「河辺いきものの森」に、地元の皆様からも忘れられそうになっていた、伝説の治水施設である「猿尾」が残存していることを再発見しました。この発見は、兵庫教育大学の小倉拓郎准教授を筆頭として、地球惑星科学系の国際英文誌 Progress in Earth and Planetary Science (発刊:Springer Nature社)にIdentification of traditional flood control facilities concealed in riparian forest: a case study of the Echi River, central Japan (日本語訳:河畔林に埋もれた伝統的治水施設の特定:愛知川の事例)として2025年6月に掲載されました。論文URL(https://doi.org/10.1186/s40645-025-00715-5)で無料で公開されています。

2 滋賀県の猿尾は知られていなかった!

「猿尾」は愛知県や岐阜県の大河川である木曽川流域の治水施設としては知られていました。木曽川流域では現在も幾つか猿尾が現存しています。ところが滋賀県の「猿尾」は江戸時代や明治初期の絵図に明記されているものの、現在も存在しているかどうかは、伝承を知る地元の方以外には、ほとんど知られていませんでした。また河辺いきものの森の「猿尾」は、現在は埋もれている部分が多く、高さ1m未満(建造往時で高さ約1.5m)で、3mを超える高さも珍しくない木曽川の大きな猿尾とはかなり異なっていたのです。

3 超高精細地形測量による「猿尾」の発見

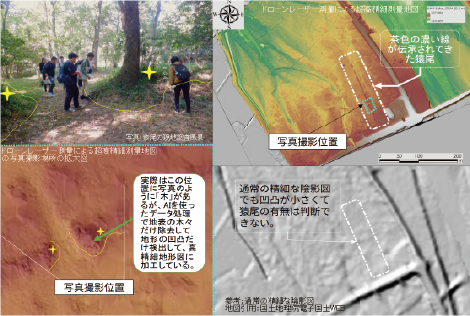

地形の凸凹の起伏も多く、木々がたくさん繁っていて、さらに、落ち葉が林床を覆う河畔林の森の中から、隠れている「猿尾」を地形として見つけ出すのは、従来の陰影図等の地形解析技術では非常に困難でした。この困難を克服したのが兵庫教育大学の小倉拓郎准教授によるドローン超高精細のレーザー測量技術です。国土地理院による航空機レーザー測量(解像度1m)を上回る超高精細測量10cmレベルで測量を実施して、河畔林内の木々まで含む微小な地形の起伏を明らかにしました。しかも、春から秋の河畔林は木々に葉っぱがたくさんあるためレーザーが地面まで透過しないので、葉っぱの落ちた冬のわずかな間に超高精細の地形データを取得しました。さらに測量したデータをAI(人工知能)を使ったコンピュータ解析により、地上部の木々の部分を剝ぎ取り、地形のみの超高精細データを作成しました。(図1参照)。

図1 猿尾の高精細測量(図提供:小倉拓郎氏)

4 江戸時代や明治時代の絵地図との照合

一方、琵琶湖博物館で歴史学を担当する島本多敬学芸員を中心に、河辺いきものの森において江戸期や明治期の絵地図を参照しながら、フィールド調査を実施しました。その時に活躍したのが、滋賀県立公文書館が2020年から公開している明治初期の村絵図等が閲覧可能なデジタルアーカイブです(https://archives.pref.shiga.lg.jp)。従来は江戸時代や明治時代の絵地図を見るには公文書館や図書館など、所蔵施設に直接行かないと見られませんでした。デジタルアーカイブが公開されてから、デジタル絵地図と超高精細測量結果と見比べながら現地調査するということが可能となりました。それにより、絵地図等に描かれている猿尾が超高精細測量で確認できた起伏と一致していることや、その表面には人工的な石積み跡もあることなども確認することができました。

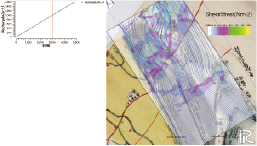

次のステップとして、現在は筆者が中心となって、絵図に記載されている情報を参考に、かつて河畔林内にあった「猿尾」の減災効果についての「見える化」を目的として、川の流れをコンピューターシミュレーションで再現する研究を行っています(図2参照)。

図2 猿尾の減災効果シミュレーションの試行

(背景絵図の引用:滋賀県公文書館 神崎郡6区北村(明治7年)請求番号(明ーへー5))

5 バーチャルリアリティー空間を活かしたアウトリーチ

近年はバーチャルリアリティー(VR)ゴーグルを用いることにより、コンピュータープログラムで作った3次元の仮想空間の中を、まるで自分がその中にいる感覚で自由に歩き回れる技術が発達しています。地理教育を専門とする立命館大学の山内啓之准教授により、「猿尾」研究成果を展示するVR博物館が作成されました。VRゴーグルをつけると自由にVR博物館内を歩き回れて、「猿尾」研究成果の展示を楽しみつつ学習できるようになっています。現実の猿尾は草木に覆われてわかりにくいのですが、VR空間の猿尾の周囲の木々はカットされて現実より見易くなっています(図3参照)。既にいくつかのイベントなどでは一般参加者にもVRゴーグルをつけて、VR博物館の展示を見る体験をしていただきました。

図3 猿尾のバーチャルリアリティー空間上における再現(図提供:山内啓之氏)

(黄色線が猿尾の形状、赤色線が猿尾の高さ部分)

6 琵琶湖博物館と東近江市近江商人博物館による研究成果の紹介

研究成果の一部は、2025年7月から11月までの琵琶湖博物館第33回企画展示「川を描く、川をつくる―古地図で昔の堤(つつみ)をさぐる―」の一部で紹介されています。また東近江市博物館:探検の殿堂の小林学芸員らにより、「猿尾」が再発見された地元でも2025年7月から10月までの東近江市近江商人博物館企画展「猿尾―自然と生きる先人の知恵」にて、研究プロセスや河畔林の意義づけも含めて、紹介されています。ぜひ御覧ください。

7 おわりに

オーストラリアやアメリカでは洪水を防備するために単純に河畔林の幅を広くとる技法はRiparian Forest Bufferとして知られています。ところが、その河畔林の中に「猿尾」など減勢や整流のための水制工を、地元住民が設置していた例は聞いたことがありません。また、愛知川の河辺いきものの森に現存している猿尾は、石積みであるため、石の間にヘビやトカゲなど多様な森の生き物が生息するなど、生態系をポジティブにしているように感じる施設でもあります。もしかしたら「猿尾」のあり方は、旧来の「開発したら生物がいなくなる」を覆す、「開発したら生物が増える」という次世代の「ネイチャーポジティブ 」な社会技術のあり方を示唆する施設なのかもしれません。

総合解析部門 水野 敏明