酸性雨情報

◆酸性雨調査

滋賀県では、酸性物質の由来や琵琶湖流域への窒素栄養塩負荷量の動向を調べる目的で、降水のpHや各種のイオン成分の調査を行っています。

<酸性雨>

石油や石炭等の燃焼によって、工場や自動車などから大気中に放出された二酸化硫黄(SO2)や窒素酸化物(NOX)等は酸化されて硫酸(H2SO4)や硝酸(HNO3)等となります。これらが雲や雨水に取り込まれることで酸性雨が生じます。酸性雨は、原因物質の排出源から遠く離れた地域でも降り注ぐので、国境を越えた地球環境問題であるといわれています。河川や湖沼、土壌の酸性化や森林や農作物への影響の他、金属やコンクリート等で造られている建造物や文化財を腐食するなどの影響が生じる可能性があります。

また、酸性度による影響だけでなく、人為的活動により大気中に放出された窒素酸化物が、遠く離れた地域からも運ばれ、降水による地上への沈着や湖沼等に直接降り注ぐことで、琵琶湖流域の窒素負荷に影響を与えることにもなります。

<測定項目>

|

測 定 項 目 |

説 明 |

|

|

pH (水素イオン濃度指数) |

水溶液の酸性・アルカリ性の度合いを表すもので、値の範囲は0~14です。7を中性とし、7より小さな数値になるほど酸性が強く、7より大きな数値になるほどアルカリ性が強くなることを示します。大気中の二酸化炭素(CO2)が蒸留水に溶け込み平衡状態になった場合のpHが5.6であるところから、pH5.6以下の降水を酸性雨と呼ぶ場合が多く見られます。 |

|

|

イ

オ

ン

成

分 |

海塩由来硫酸イオン (ss-SO42-) |

海水に含まれていた硫酸イオンが降水に溶け込んだもので、雨水の酸性・アルカリ性への直接的な影響はありません。 |

|

非海塩由来硫酸イオン (nss-SO42-) |

降水の酸性化に関係している硫酸イオンです。石油や石炭等の燃焼により排出された二酸化硫黄(SO2)が、大気中で酸化されることにより生成した硫酸や、硫酸がさらにアンモニア等と反応して生成した粒子が降水に溶け込んだものが多くを占めます。 |

|

|

硝酸イオン (NO3-) |

非海塩由来硫酸イオンとともに降水の酸性化に関係しているイオンです。自動車排気ガス等に含まれていた窒素酸化物(NOx)が大気中で酸化されることにより生成した硝酸ガスや、硝酸がさらにアンモニア等と反応して生成した粒子が降水に溶け込んだものが多くを占めます。また、琵琶湖をはじめとした湖沼等の流域への窒素負荷をもたらします。 |

|

|

アンモニウムイオン (NH4+) |

畜産や人間活動により発生したアンモニアガス(NH3)や、アンモニアがさらに硫酸や硝酸と大気中で反応して生成した粒子が降水に溶け込んだものです。アンモニアは酸性化した降水を中和する効果があります。しかし、土壌中で酸化されると、逆に酸性の硝酸に変化してしまいます。また、琵琶湖をはじめとした湖沼等の流域への窒素負荷をもたらします。 |

|

|

海塩由来カルシウムイオン (ss-Ca2+) |

海水に含まれていたカルシウムイオンが降水に溶け込んだもので、降水の酸性・アルカリ性への直接的な影響はありません。 |

|

|

非海塩由来カルシウムイオン (nss-Ca2+) |

多くは道路粉じんや、春先の黄砂等に含まれていたカルシウムイオンが降水に溶け込んだもので、酸性化した降水を中和します。 |

|

|

塩化物イオン(Cl-) ナトリウムイオン(Na+) マグネシウムイオン(Mg2+) カリウムイオン(K+) |

各イオンとも多くは海水に含まれていたものが降水に溶け込んだものです。

|

|

<測定結果(2021年度~2023年度の年間降下量)>

測定地点 高島市今津 : 高島合同庁舎屋上

大津市柳が崎 : 琵琶湖環境科学研究センター屋上

いずれもろ過式採取装置により約1週間ごとに降水を採取しました。

年間降下量(2021~2023年度)

| 地点 |

測定年度 |

降水量 (mm) |

pH | 年間降下量(mmol/m2/年) | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均 | 範囲 | H+ | ss-SO42- | nss-SO42- | NO3- | Cl- | NH4+ | ss-Ca2+ | nss-Ca2+ | Na+ | Mg2+ | K+ | |||

| 高島市今津 | 2021 | 1740 | 4.98 | 4.14~6.26 | 18.0 | 9.0 | 11.1 | 26.1 | 172.9 | 26.4 | 3.3 | 5.7 | 150.1 | 17.4 | 4.8 |

| 高島市今津 | 2022 | 1516 | 4.98 | 4.28~6.51 | 15.6 | 6.4 | 10.4 | 22.6 | 122.9 | 27.9 | 2.3 | 6.1 | 106.2 | 12.9 | 4.1 |

| 高島市今津 | 2023 | 1815 | 5.08 | 4.51~6.44 | 15.0 | 7.4 | 11.9 | 23.7 | 138.0 | 32.3 | 2.7 | 6.4 | 123.7 | 14.1 | 4.5 |

| 大津市柳が崎 | 2021 | 1682 | 5.21 | 4.37~5.95 | 10.3 | 1.9 | 7.8 | 24.8 | 31.4 | 36.6 | 0.7 | 7.2 | 32.2 | 4.5 | 3.9 |

| 大津市柳が崎 | 2022 | 1487 | 5.07 | 4.06~6.44 | 12.5 | 1.8 | 10.4 | 29.5 | 32.1 | 39.9 | 0.7 | 10.1 | 30.6 | 4.3 | 3.9 |

| 大津市柳が崎 | 2023 | 1334 | 5.27 | 4.37~6.78 | 7.1 | 1.9 | 9.5 | 22.9 | 31.0 | 39.6 | 0.7 | 7.9 | 31.3 | 4.2 | 4.0 |

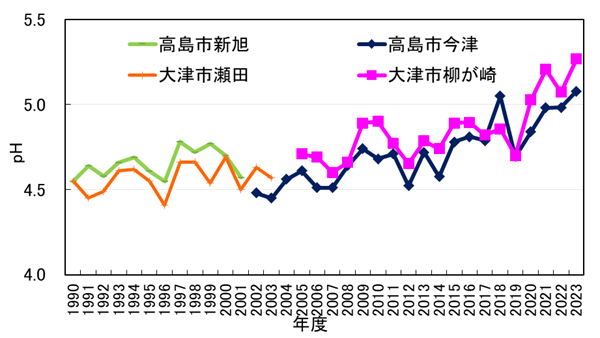

<pHの経年変動>

図1は、pHの経年変動です。大津市と高島市で長期間継続した測定結果がある地点について図2に示しました。長期的にpHは上昇傾向で酸性化は改善しています。しかし、pHの変動はアルカリ性物質による中和反応等の影響も受けており、単純に非海塩由来硫酸イオンや硝酸イオンといった酸性の汚染物質濃度だけで決まるものではありません。このため、降雨の汚染を考えるには、pHだけではなく各種イオンを測定するなど詳細に把握する必要があります。

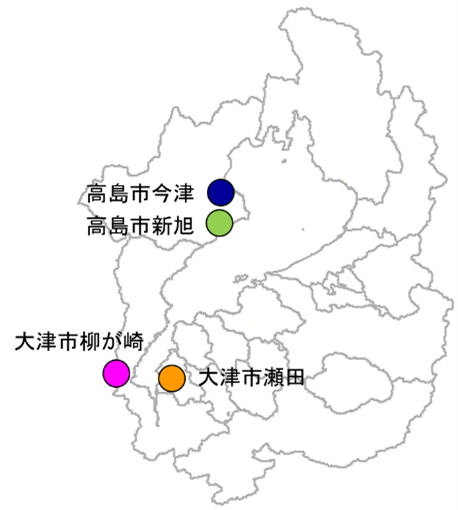

図1. pHの経年変動 図2. 調査地点

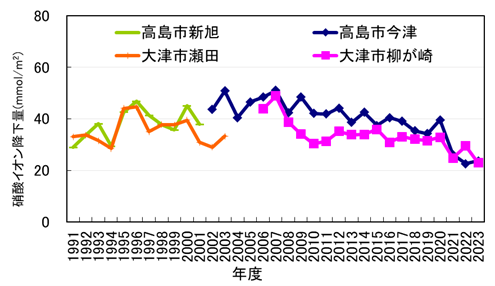

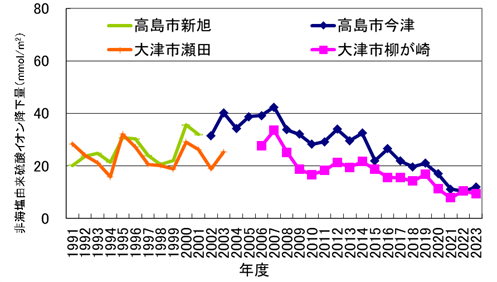

<非海塩由来硫酸イオンと硝酸イオンの年間降下量の経年変動>

化石燃料の燃焼等により排出された二酸化硫黄や窒素酸化物が大気中で変化して降水に溶け込み、地上に降下したと考えられる、非海塩由来硫酸イオンと硝酸イオンの経年変動を図3と図4に示しました。年度により変動はありますが、両イオンの降下量はともに、2007年頃がピークで、その後減少しています。これは、降雨の汚染が改善傾向を示しているものと考えられます。

ここでは示していませんが、県北部の河川で測定した全窒素濃度の経年変動は降水の硝酸イオン降下量の経年変動とよく似ています。県北部の河川はもともと全窒素濃度が低く、大気からの影響を受けやすいと考えられます。

河川における全窒素濃度に関する詳細は、このページの下にある参考資料をご参照ください。

図3. 非海塩由来硫酸イオン降下量の経年変動 図4. 硝酸イオン降下量の経年変動

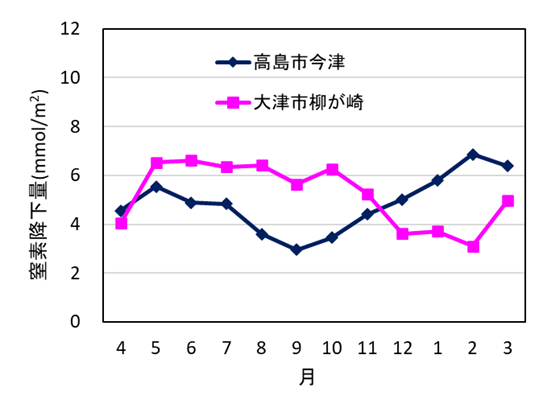

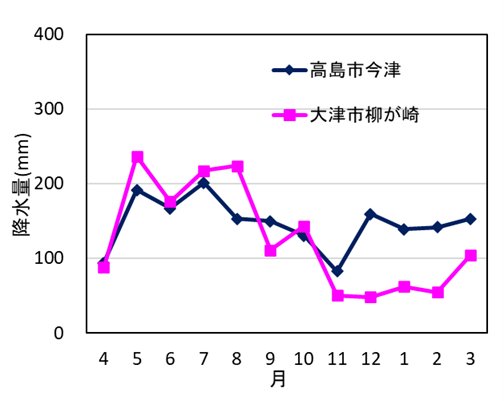

<窒素降下量の経月変動>

大気から琵琶湖流域への窒素負荷の観点から、降水量および硝酸イオンとアンモニウムイオンをあわせた窒素降下量について、2019年度から2023年度までの5年間について地点別に平均したグラフを図5と図6に示しました。

降水量は、両地点において梅雨前線や台風の影響により、5月から8月にかけて多くなっていました。また、高島市今津では12月から3月頃の冬型気圧配置時に大津市柳が崎に比べて降水量が多くなっていました。

大津市柳が崎では、降水量が多い時期に窒素降下量も多くなる傾向があります。高島市今津では、1月から3月に窒素降下量が多くなっていました。これは、冬季に北西からの季節風とともに窒素濃度の高い雨や雪が多く降るためであり、大陸からの越境汚染が影響していると考えられます。

図5. 降水量の経月変動 (2019年度~2023年度) 図6. 窒素降下量の経月変動 (2019年度~2023年度)

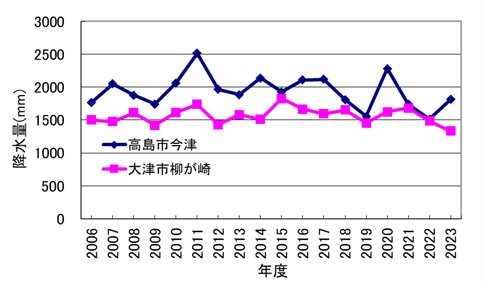

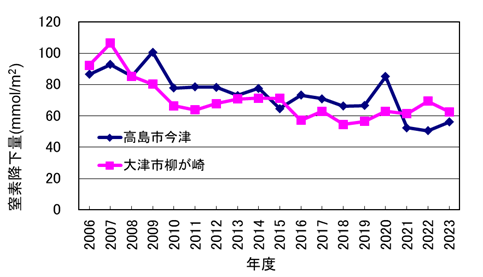

<窒素降下量の経年変動>

現在測定している地点における2006年度以降の降水量と窒素降下量の経年変動を図7と図8に示しました。

降水量の経年変動は、両地点とも2006年度以来横ばいとなっています。

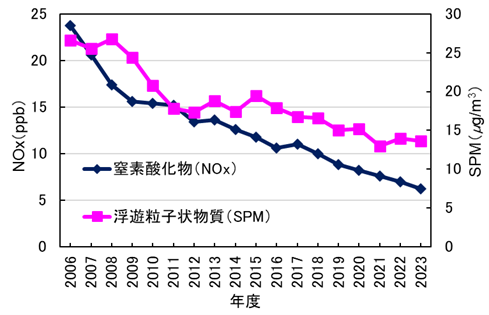

窒素降下量の経年変動は、両地点とも変動はあるもののおおむね減少傾向でした。自動車排ガスの規制や次世代自動車の普及により、大気中のNOx濃度は全国で経年的に減少しています。そのため、降水中の窒素濃度が減少し、窒素降下量も減少傾向となったと推測されます。

2006年度以降浮遊粒子状物質(SPM)注と窒素酸化物(NOx)を継続して測定している県内の一般環境大気測定局(草津、守山、東近江、八幡、長浜)の年平均値の推移を図9に示しました。大気中のこれらの汚染物質は経年的に濃度低下しており、降水中の窒素降下物が減少傾向であることと関係していると考えられます。

( 注:SPMとは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち直径10µm(百万分の1メートル)以下のものを言い、NOxが酸化されて生じた硝酸ガスや、アンモニアガスが粒子化したものも含まれます。)

図7. 降水量の経年変動 図8. 窒素降下物の経年変動

図9. 浮遊粒子状物質(SPM)と窒素酸化物(NOx)の経年変動(一般環境大気測定局平均)

〈参考資料〉

河川における全窒素濃度について

降水中の窒素降下物と大気汚染物質との関係について