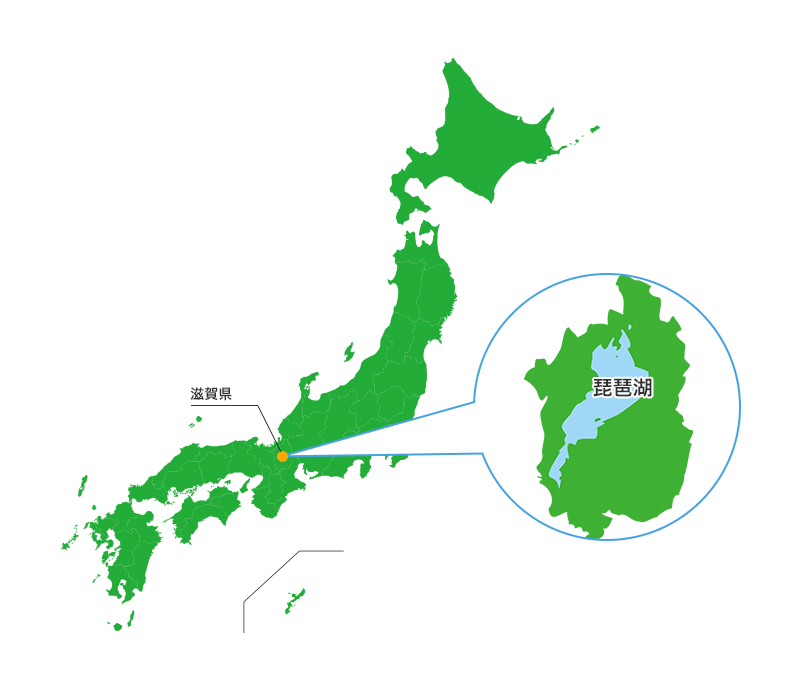

琵琶湖の概要

大きさ

琵琶湖は、面積約670平方キロメートルで、日本で最も大きな湖です。しかしながら、世界の湖の中では、琵琶湖は、淡水湖のみで129番目、塩湖を含めると188番目の大きさです。さらに、ダム湖を含めると200番目以下となります。琵琶湖の周囲は、約235キロメートルあります。琵琶湖の最も狭い部分には琵琶湖大橋が架かっており、これより北側部分を北湖、南側部分を南湖と呼びます。北湖と南湖とでは水質や水の動きが大きく異なっています。

河川、水

琵琶湖には117本の一級河川の水が直接流れ込んでいます。一方、流出河川は瀬田川と人工の琵琶湖疏水のみで、その水は、京阪神の約1,400万人の飲料水等として利用されています。琵琶湖の水質は、昭和55年(1980年)の琵琶湖条例(正式名称:滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例)の施行後、若干改善されたものの、下水道等の整備が進んできているにもかかわらず横ばいとなっています。琵琶湖の水が全部入れ替わるには約19年かかるといわれていますので、水質は、予断を許さない状況です。

生物

|

琵琶湖は、地殻変動でできた構造盆地の底に水を湛えた湖で、約400万年前に現在の三重県伊賀市のあたりに誕生しました(古琵琶湖)。その後、古琵琶湖は、時代とともに場所を変えながら何度も現れては消え、約43万年前に現在の琵琶湖になったと考えられています。琵琶湖は、バイカル湖(淡水湖)、タンガニーカ湖(淡水湖)、カスピ海(塩湖)とともに世界で20程しかない古代湖の一つです。 琵琶湖の生物相は非常に豊かで、約1,700種もの動・植物が生息しています。世界中で琵琶湖にしか見られない固有種も多く存在し、その数は、報告されているだけでも66種に及びます。このうち28種が貝類で、特に巻貝類のカワニナ類は、湖内で最も多様な種分化が進んだ分類群で、15種もの固有種が琵琶湖水系にすんでいます。多景島や白石のように小さな孤島にだけすむ種や湖の浅いところに広く分布する種などがいます。 また、琵琶湖は、毎年、10万羽以上の水鳥が訪れる水鳥の重要な飛来地となっています。そのため、平成5年(1993年)にはラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)による日本でも数少ない登録湿地となりました。 |

|

・滋賀県の面積 …………………… 約4,017km2 |