センターニュースびわ湖みらい第41号

琵琶湖深水層における有機物の「隠れた循環」の可能性を探る

1 湖深水層におけるプロセスと生態系

琵琶湖などの大水深湖では、深水層(琵琶湖ではおおよそ水深40mより深い範囲)は、表水層(琵琶湖ではおおよそ水深20mより浅い範囲)とは大きく異なる環境であり、湖内での炭素、酸素、栄養塩などの移動や変換といった物質循環の上で重要な役割を持ちます。湖深水層の水中は、太陽光がほとんど届かず水温も低く、大型生物も少ないため、微生物が優占しています。溶存酸素の消費や、窒素・リン栄養塩の再生など、湖の生態系全体にとって重要なプロセスが駆動される場でもあります。地球温暖化に伴う水温上昇などの環境変動は、琵琶湖をはじめ世界中の湖で顕在化してきており、湖深水層の物質循環や微生物生態系への影響解明は、喫緊の重要課題です。

湖深水層の生態系の動態を駆動する、最も重要な要因の一つは、水中の有機物です。湖深水層水中の微生物の大半は、有機物を分解してエネルギー源とする従属栄養生物です。微生物により有機物が分解される際には、溶存酸素が消費され、窒素・リン栄養塩が放出されます。この記事では、私達の研究で明らかになってきた、琵琶湖深水層における有機物の動態についての新たな描像を紹介します。

2 身近な環境情報から気候変動影響を考える

当センターでは2000年代より、他の研究機関との共同研究も含め、琵琶湖水中有機物について様々な研究を進めてきました。当初は、湖水の化学的酸素要求量(COD:湖の水質基準の一つ)の値が高止まりしている現象に寄与している可能性から、生物に分解されにくい(難分解性)有機物について重点的に研究が実施されました。近年では、琵琶湖内の物質循環と生態系における有機物の機能に、より着目して、生物利用可能な(数日以内に分解される易分解性、および数ヶ月スケールで分解される準易分解性)有機物に重点をシフトして研究を発展させています。

水中の有機物は、濾紙に捕捉される粒子態有機物(POM)と、濾紙を通過する溶存態有機物(DOM)に大別されます。このうちDOMが、水中有機物濃度の大半を占めます。

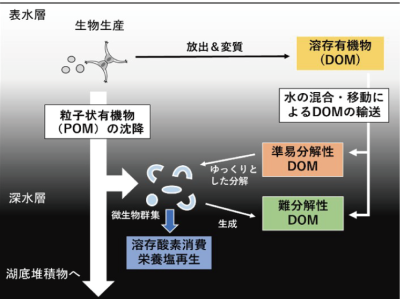

琵琶湖など大水深湖の沖合における有機物の動態について、従来考えられてきた描像を図1に示します。琵琶湖における過去の研究から、循環期(冬季)に湖表水層から湖深水層へ輸送されたDOMのうち、成層期(春季~秋季)に深水層内でゆっくりと分解されていく準易分解性の成分は、深水層での溶存酸素消費や窒素栄養塩再生に重要な寄与を持つことが分かっていました。また、成層期の深水層では同時に、表水層から沈降してきたPOMなどが微生物によって分解される際に、副産物として難分解性DOMが放出されている可能性も見えていました(当センターと京都大学の共同研究)。同様の現象はそれぞれ、海洋遠洋域の中深層でも報告されています。そのため、琵琶湖と海洋では、時空間スケールの違いこそあれ、同様の有機物動態プロセスが働いている可能性があります。

図1 琵琶湖などの大水深湖の沖合における水中有機物の動態に関する、従来の研究による描像。

深水層の生態系は、表水層から運ばれてきた有機物を主に一方的に分解していく場として捉えられていた。

3 従来想定されていなかったプロセス

従来の描像(図1)では、湖深水層の生態系は、湖表水層から供給される有機物をただ分解していく「受動的な場」であることが想定されています。ところが、私達の新たな研究から、少なくとも琵琶湖深水層では、従来の描像では考慮されていないプロセスが重要である可能性が浮上してきました。それは、「深水層において、微生物等により準易分解性DOMが新たに生産される」というプロセスです。

研究の発端は、2018年から開始した、琵琶湖水中DOMに関する当センターと国立環境研究所琵琶湖分室の共同研究です。当センターでは長年、難分解性有機物の存在量把握を目的として、琵琶湖水を入れたボトルを長期的に一定温度(通常は20℃)の暗所に置く有機物生分解実験を実施してきました。一方、国立環境研究所では長年、DOMを分子サイズによって分離して定量・特性解析するための新技術開発が進められていました。琵琶湖も含め、水中DOMを分子サイズで分離すると、分子サイズの大きな成分(高分子DOM)と、分子サイズの小さな成分(低分子DOM)の2種類に大別できることも分かってきていました。そこで、当センターで実施する有機物生分解実験の試料に、国立環境研究所の新技術を適用し、DOMの分解性と分子サイズの関係性を詳細に把握する研究を実施しました。

琵琶湖表水層湖水の有機物生分解実験を20℃で実施したところ、DOMのうち高分子DOMは、湖水中微生物により数ヶ月以内にほぼすべてが分解される準易分解性成分だと分かりました。低分子DOMの結果とも合わせて、DOMの分解性と分子サイズの関係性を詳細に把握するという当初の目的は達成できた一方で、この結果は、新たな謎をもたらしました。私達は、有機物生分解実験と並行して、琵琶湖沖合のフィールド調査により、湖水中DOMを水深別に毎月採取して分子サイズ別定量する研究も進めていました。すると、数ヶ月以内に分解されてしまうはずの高分子DOMが、深水層では春季~秋季にかけて、ほぼ同程度の濃度で維持されていました。

これらの一見矛盾する結果を説明するために、二つの仮説が考えられました。仮説①は、水温の違いです。有機物生分解実験は20℃で実施しましたが、琵琶湖深水層は約7~9℃と低温環境のため、高分子DOMの分解がきわめて遅くなっている可能性が考えられました。仮説②は、深水層では高分子DOMの生産が起きていて、生産と分解のバランスにより、見かけ上で一定濃度が維持されている可能性です。

4 有機物動態の新たな描像

これら二つの仮説を区別して検証するために、2020年3月から、室内の有機物生分解実験とフィールド調査を組み合わせた研究を開始しました。まず、循環期(3月)の琵琶湖深水層湖水を用いた有機物生分解実験を、20℃条件に加えて、深水層現場水温と同じ9℃条件でも実施しました。これらの比較により、水温が原因とする仮説①は検証できます。次に、2020年4~12月には、有機物生分解実験のボトルから試料を採取するタイミング(1~2ヶ月おき)に合わせて、ほぼ同時期に、琵琶湖のフィールド調査により深水層湖水を採取しました。室内の有機物生分解実験では、湖水をボトルに閉じ込めているため、新たな有機物の供給は無く、高分子DOMは分解が進行する状態です。一方で、琵琶湖深水層では、表水層から沈降してくるPOMなど、外部から有機物が供給されており、高分子DOMの新たな生産が活発に起きている可能性があります。このため、9℃条件の有機物生分解実験の結果を、深水層湖水の観測結果と比較すれば、仮説②を検証できると考えました。2020年3月中旬に実験開始、4~12月に試料採取というタイミングは、コロナ禍の初期(第一波~第三波)とも重なりましたが、試料採取はなんとか予定どおり実施できました。

採取した試料について、DOMを分子サイズ別定量したところ、高分子DOMの見かけ上の分解速度は、速い順番に、20℃実験>9℃実験>深水層湖水でした。仮説①で想定していた水温の影響は、確かに存在するものの、深水層湖水における高分子DOMの濃度維持を説明できるほどではありませんでした。この結果は仮説②を支持し、深水層で高分子DOMが新たに生産されるプロセスの重要性を示すものでした。

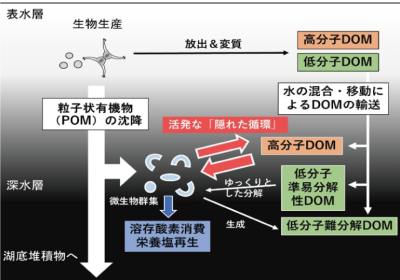

深水層における高分子DOM の実際の分解速度を、高分子DOMの生産も考慮した簡易的なモデルから見積もったところ、見かけ上の分解速度(深水層での生産を考慮せずに推定した、従来想定されていた速度)に比べて、4倍近い値となりました。つまり、深水層に供給された有機物(沈降POM等)から高分子DOM が新たに生産され、数十日スケールで分解されるというダイナミックなプロセス(=高分子DOM の隠れた循環)が量的に重要であることが分かりました。このプロセスが、深水層の溶存酸素消費速度と関連している可能性も見えてきました。これらの知見をもとに私達が考えている、琵琶湖沖合の有機物の動態に関する新たな描像を、図2に示します。

図2 私達の最近の研究により明らかになってきた、琵琶湖沖合における有機物動態の新たな描像。

高分子DOMについては、一方的な分解だけでなく、活発な「隠れた循環」が存在し、

溶存酸素消費など深水層におけるプロセスに重要な役割を果たしている可能性がある。

この研究の発展型として、現在、当センターと京都大学などとの共同研究プロジェクトとして、琵琶湖深水層における高分子DOMの動態を詳細に調べています(科学研究費助成事業・基盤研究A:2022~2025年度)。高分子DOMの詳細な化学組成を調べるための技術開発を進めてきたほか、深水層に沈降してくるPOMや、深水層における微生物生態系の動態(群集組成や増殖速度の変動)のデータも採取し、高分子DOMの動態との関連を調べています。これらの研究は、琵琶湖深水層における溶存酸素消費等のプロセスを駆動するメカニズムと制御要因の解明につながり、気候変動影響の評価にもつながると期待されます。

総合解析部門 山口 保彦