センターニュースびわ湖みらい第40号

身近な環境の変化からグローバルな気候変動を考える

1 気候変動を自分事として捉えるために

近年では、新聞やテレビ、雑誌などの報道に留まらず、小説やドラマなどのフィクション、アートの世界においても気候変動をテーマとした作品が世に出回っていることから、気候変動に関する様々な情報に触れる機会は増えています。

2023年の滋賀県政世論調査では、回答者の約90%以上が気候変動影響に対して何らかの不安を感じていると回答しておられ、多くの県民が気候変動影響に不安を感じている状況にあると考えられます。しかし、同調査の「今、県の施策で力を入れてほしいと思うことはどんなことですか」という設問に対して、「地球規模の気候変動への対応」の回答率は11.2%で、全21施策中の上位15番目でした。第1位の「医療サービスの充実」53.7%などと比較しても、県民の施策優先順位は低い状況にあると考えられます。また、この傾向は2023年だけでなく、過去10年間のアンケートでも気候変動対策および低炭素社会に関する施策に対して力を入れて欲しいと思っている県民は、約9%から15%程度で、他の施策と比較しても低い順位に留まっています。

このように、多くの県民は気候変動影響が顕在化しつつあると感じているものの、気候変動影響のリスクが他の社会的課題と比較して優先順位が低い状況が常態化しているという仮説が考えられました。気候変動影響は、熱中症や水害や土砂災害、農作物の不作などによる家計圧迫など、身近な県民生活に重大な影響を与えると考えられます。また、少子高齢化や人口減少、農林水産業の衰退などの身近な社会課題と関連し、問題の深刻化につながることも指摘されています。よって、気候変動影響の進行は、身近な社会課題をさらに重大化したものとして県民の前に立ち現れると考えられることから、くらしの視点から気候変動影響を捉えるための自分事化が重要になると考えられます。

本研究では、気候変動の自分事化を進めるために、より身近な対象を通じて気候変動影響を感じることが有効ではないかと考え、検証することにしました。

2 身近な環境情報から気候変動影響を考える

気候変動影響を自分事化するために有効と考えられる、身近な気候変動影響を受けていると考えられる情報を掘り起こすための研究プロジェクトを、科学技術振興機構社会技術研究開発センターの「科学技術イノベーション政策のための科学」プログラム「シビックテックを目指した気候変動の「自分事化」に基づくオンライン合意形成手法の開発と政策形成プロセスへの実装:研究代表 東京都市大学 馬場健司」の支援を受け、滋賀県地球温暖化防止活動推進センターのご協力を得て実施しました。

本研究プロジェクトでは、地球温暖化防止活動推進員の皆さんと、滋賀県内で気候変動やその影響を受けると考えられる情報やデータが、自分たちのこれまでの様々な環境活動や地域の施設などに保存されていないか洗い出すことから始めました。結果、自然観察会での動植物の観察種数や個体数、森林の経年変化を記録した写真、ホタルの生息地の気温や飛翔時期、野鳥の観測記録、琵琶湖の水温など、様々な情報やデータを提供していただくことができました。

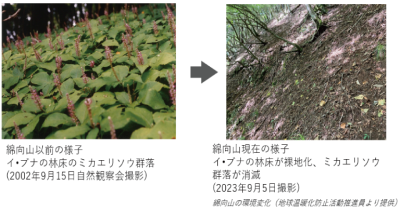

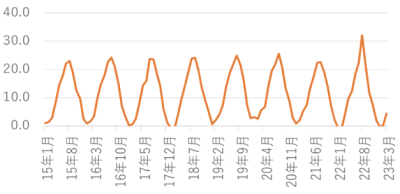

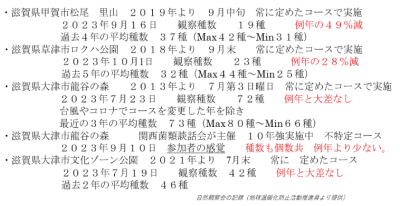

多くの情報やデータを提供していただいたので、まだ気候変動影響に関する分析を続けている途中ですが、動植物の変化についての観察記録(図1-1)やその変化を撮影した写真(図1-2)、地域で測定された気温測定などのモニタリングデータ(図1-3)などの情報をもとに、身近な気候変動影響を受けると考えられる対象の環境変化をわかりやすく提示できる資料を作成しました。

図1-2 森林生態系の定点観測写真

図1-3 地域で測定された気象モニタリングデータ

これらの資料を用いて、身近な環境変化についての情報が、県民の気候変動影響に対する危機意識にどのような影響を与えるのか、検証するためのワークショップを実施しました。

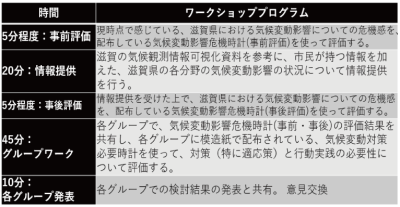

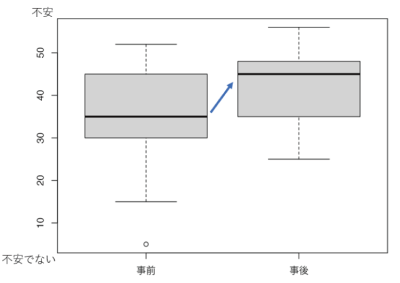

ワークショップは、2023年11月から12月にかけて、20代から30代の若手地球温暖化防止活動推進員との意見交換会、地球温暖化防止活動推進員会合、長浜市での一般市民対象ワークショップの合計3回実施し、33名の方に参加していただけました。ワークショップは、表1にまとめる進行で進め、身近な環境変化の情報の提供前後で、気候変動影響危機意識がどの程度変化するのかを把握することにしました。気候変動危機意識は危機時計に見立てた60段階のスケールで測定し、0から15が「ほとんど不安がない」、16から30が「すこし不安」、31から45が「かなり不安」、46から60を「きわめて不安」とする評価尺度を設定しました。

表1 身近な環境変化の情報が気候変動危機意識に与える影響把握のためのワークショッププログラム

ワークショップでは、参加者に情報提供前に気候変動危機意識の評価をしていただき、その後に滋賀県が進める気候変動適応策に関する概要と身近な気候変動影響についての話題を提供し、再び気候変動危機意識の評価を行うことで、情報提供前後で危機意識がどの程度変化したのかを把握しました。また、これら気候変動危機意識の変化結果を参加者間で共有し、どのような情報やデータが危機意識の変化に影響をおよぼしたのか、情報提供を受けてどのような適応策が今後必要になると感じたのかなどの対話を行いました。

ワークショップで、身近な環境情報の提供前後で参加者の気候変動危機意識の変化を集計した結果、参加者全員の危機意識の平均値は情報提供後に増加することがわかりました(図2)。身近な気候変動影響情報の提供前は、「滋賀県は災害なども少なくそこまで深刻な状況にはないと思う」や「滋賀県はそこまで気候変動影響を強く受けているという感じはしない」などの意見が出され、強い危機意識を持つほどの影響はまだ受けていないと感じていることがわかりました。情報提供後は、「滋賀県でも、何らかの対策をしなければならない段階にあることがわかった」や「滋賀県でも気温上昇は感じていたが、その影響があるのかまではわかっておらず、各分野で様々な影響を及ぼしつつあることがわかった」、「滋賀県の中でも自分の認識していない場所や生物が何らかの影響を受けていることを実感できた」など、身近な環境変化の情報により、気候変動影響が滋賀県下で進行している可能性を実感したという意見が多く出されました。

図2 身近な環境変化情報の提供による気候変動危機意識の変化

このように、気候変動影響を受けると考えられる身近な環境変化に関する情報提供は、人々の気候変動影響に対する危機意識を向上させることのできる可能性があることがわかりました。しかし、本研究で収集した情報やデータは、気候変動影響を受ける可能性があると考えられるものの、これらの変化がこれまでの気候変動の影響を受けたものかどうかについては、厳密な科学的な分析による評価までは行えていません。

身近な環境変化は、気候変動を含む様々な要因が複雑に絡み合って起きるものですが、気候変動は100年単位での変化であることから、現在の変化が気候変動影響をどの程度受けたものであるのかを正確に見積もることは困難です。しかし、一度変化してしまった環境を復元することはかなり困難なことも予想されます。ただ、気候変動影響以外の要因も関係するわけですので、気候変動影響が顕在化しつつあったとしても、別の要因を改善することでその変化を最小限に食い止めることができるなど、適応することの可能性もまだ残されているとも考えられます。

IPCCの第6次評価報告書などでは、これまでに排出された温室効果ガスにより、今世紀半ばまでは世界平均気温は上昇すると予測されています。予防原則の観点から、市民参加モニタリングなどを通じて気候変動影響をいち早く察知するとともに、不確実な状況においても気候変動影響に対する適応策を県民と一緒に考えるための方策の検討を今後も継続したいと考えています。

総合解析部門 木村 道徳