センターニュースびわ湖みらい第36号

森-川-湖の土砂のつながり

湖岸地形の変化からみた川と琵琶湖のつながり

国土の約7割が山地からなるわが国では、山地斜面の侵食などにより大量の土砂が生産され、河川に流れ込みます。これらの土砂は、洪水時に氾濫と堆積を繰り返しながら河口や海岸域へ運ばれ、現在の平野や河口デルタを形成してきました。そのため、かつては河床上昇と洪水氾濫をどう防ぐかが問題でしたが、一方で、豊富な土砂供給と土砂移動が砂浜、浅瀬、干潟、潟湖などを生み出し、多様な沿岸生態系を維持してきました。

わが国では、高度経済成長が始まった1950年代後半以降、河川上流域に治水、利水、発電などを目的としたダムなどの河川横断構造物が多数建設されるようになりました。これらは、土砂の移動を不連続にし、河川横断構造物の上流側には大量の土砂が堆積する一方、下流側では流下する土砂が減少するようになりました。その結果、河川横断構造物が本来もっていた機能が低下するともに、下流域では河床低下や河口や海岸の砂浜が浸食される問題が顕在化してきました。

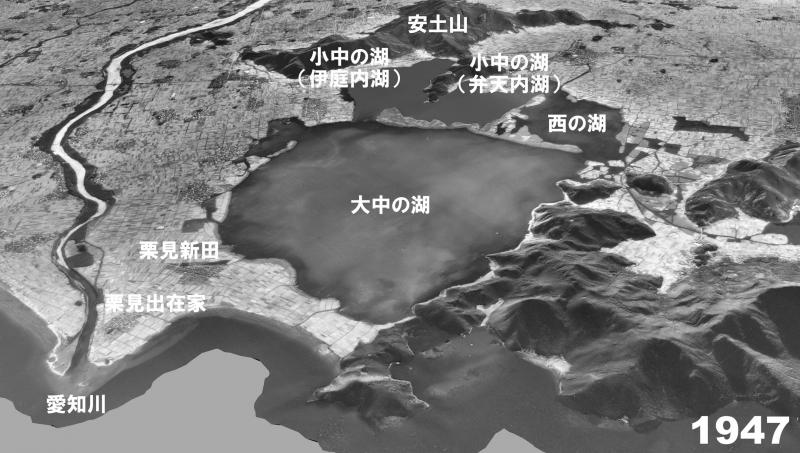

琵琶湖に目を向けると、明治時代から昭和初期の琵琶湖の周りには、大小40余りの内湖と呼ばれる潟湖(ラグーン)があったことが知られています。特に現存する最大の内湖である西の湖周辺には、大中の湖、小中の湖、さらに少し離れて津田内湖と、大きな内湖が存在していました。内湖の形成には、河川から運ばれた土砂や沿岸流で運ばれた土砂の堆積が大きく関係しており、西の湖周辺の内湖は、愛知川などから運ばれた土砂が堆積して、琵琶湖の一部が隔てられて形成したと考えられます(図1)。

図1 1947年の空中写真による西の湖周辺の3次元鳥瞰図

国土地理院の空中写真(1947年、米軍撮影)を加工して作成。ただし、小中の湖干拓地を仮想的に水域として処理

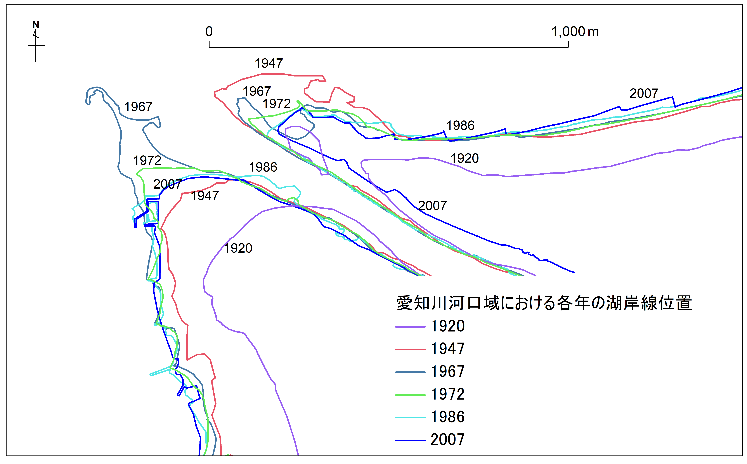

過去100年間に、愛知川では上流から運ばれてきた多量の土砂が河口付近に堆積し、湖岸線が湖側へ前進する傾向にありましたが、河川横断構造物の建設やその他の影響により、1970年代には後退傾向に転じました。愛知川が過去から現在までに土砂を運び堆積する様子は、河口域の地形変化をみることによっても間接的にわかります(図2)。時代による平均水位の違いなどに注意が必要ですが、過去の地図や空中写真を並べると、湖岸線変化の大まかな傾向を読み取ることができます。愛知川河口部の湖岸線は、1947年までは湖側に前進し、その後、右岸側(北側)では陸側に後退し始めます。左岸側(南側)の湖岸線は、少なくとも1967年までは湖側に前進を続け、その後は後退しました。湖岸線の前進には、主に1900年代以降の長期的な水位低下と愛知川から運ばれた土砂による堆積が寄与しています。後退には、主に愛知川からの土砂供給の減少や砂利採取などが関係していると考えられます。

図2 過去の地形図および空中写真から読み取った湖岸線

1920年代は国土地理院 1/25000旧版地形図、1947年は国土地理院の空中写真(米軍撮影)、1967、1972年は国土地理院の空中写真、1986、2007年は独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所の空中写真を利用して作成

上流からの土砂供給が多すぎると、急激な土砂堆積と河床上昇を引き起こし、洪水氾濫が起こりやすくなる可能性がありますから、土砂供給の減少は、私たちには安心、安全な暮らしをもたらす面があります。一方、土砂供給が少なすぎると、河道内で水の流れる部分である澪筋が固定化され、深掘れによる河岸侵食などの新たな治水上の問題を引き起こす可能性があります。

また、河川は、水、栄養、土砂、生物を下流へ運び、回遊魚などは下流から上流へ移動します。近年の愛知川上流からの土砂供給の減少は、愛知川自体の河床環境にも影響を与え、アユやビワマスなどの在来魚の産卵環境にも悪影響を与えています。そのため、当センターでは、森-川-湖の土砂のつながり再生に関する調査研究を進めています。

総合解析部門 東 善広

森(山)から川へ土砂はどのくらい出てくるの?―森の下草が守る山からの土砂流出―

琵琶湖に流入する河川の多くは、大雨により川の流れの勢いが増すと、川の色は茶色くなり、山や河岸の土砂を削り琵琶湖に運んでいきます。明治時代には殖産興業のために、エネルギーの薪が必要となり、山の木々は現在のレベルより少ない状態となり、森川里湖のつながりは途切れてしまいました。その結果、大雨が降った時の川の洪水や土砂災害は現在よりも厳しい状態になっていました。今から約140年ほど前(明治12年)、その状態を見かねた近江商人の塚本定次、正之が巨費を投じて森-川-里-湖のつながりを改善することを目指して、山に植林をはじめました。こうした先人の地道な努力が実り、琵琶湖流域は、今、私たちが知る様に森の緑が豊かな景観になり、森川里湖がつながるようになったのです。つまり、豊かな森により洪水や土砂流出の被害が減り、また、水田を潤す水も安定するようになりました。

実は、森に木々があるだけでは土砂流出抑制効果の力は十分発揮できず「森の下草」があることが重要であることが研究によりわかってきました。例として、流域面積の約100km2の花崗岩地質の森の斜面からの土砂流出量を考えて見ます。

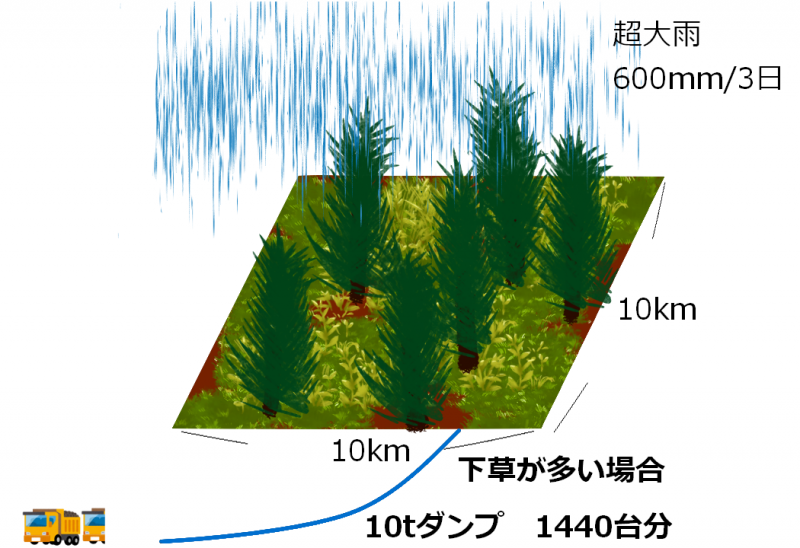

まずは森の下草が十分にある良い状態の森林における土砂流出を計算して見ます。3日間で300mmの大雨では1,600m3すなわち2,900t(10tダンプカー290台分)ぐらいの土砂が出ます。近年、起こるようになった3日間で600mmの超大雨では約8,000m3すなわち14,400t(10tダンプカー1,440台分)ぐらいのたくさんの土砂がでてきます。これは災害レベルの土砂量です(図3)。

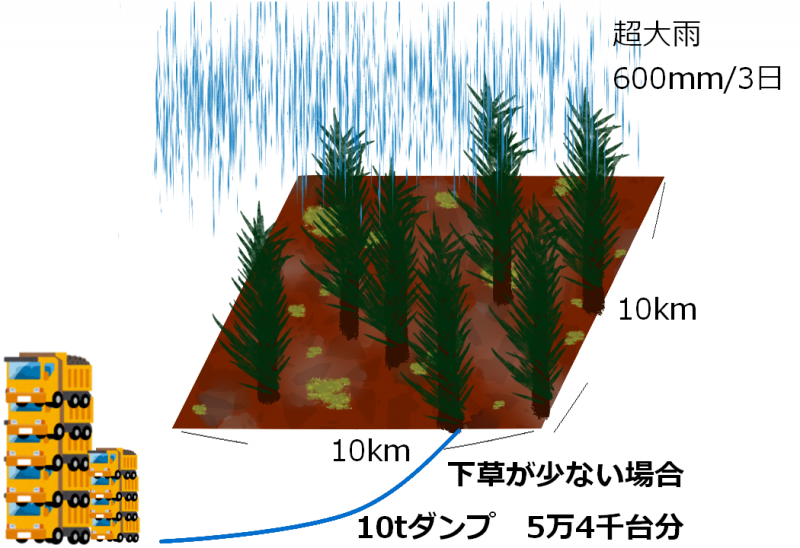

次に、森に下草がない悪い状態の森林における土砂流出を計算して見ます。3日間で300mmの大雨で約60,000m3の108,000t(10tダンプカー1万800台分)もの土砂がでます。もはや土砂災害の状態です。さらに、3日間で600mmの超大雨では、なんと300,000m3すなわち540,000t(10tダンプカー5万4000台分)もの土砂流出になると予測されます(図4)。あちらこちらで土砂災害に巻き込まれてしまう最悪の状況です。このように「森の下草」の有無は、3日間で600mmの超大雨の時に「10tダンプカー5万4000台分」の土砂が山から川に流出するリスクを「10tダンプカー1440台分」に減災する効果があると推測できるのです。このような自然を基盤とした解決策は「NbS(Nature-based Solutions)」、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に利用しようとする考え方は「グリーンインフラ(GI: Green Infrastructure)」と呼ばれています。さらに、グリーンインフラ機能の中でも、こうした自然の持つ防災減災効果は「Eco-DRR(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)」と呼ばれて、気候変動条約や生物多様性条約で世界的に注目されています。森の下草を守るための間伐やシカ食害対策などは、結果的に土砂災害防止につながっていると考えられます。

図3 下草が多い場合の土砂流出量

図4 下草が少ない場合の土砂流出量

難しそうな話なのですが、滋賀県の人々は既にEco-DRR効果をうまく使いこなしてきました。例えば、田んぼの法面、農業水路の法面、道路の法面、里山の道など、斜面に草を生やして管理してきました。これらの斜面や道路などの草地は、土砂流出や崩壊を防ぐ上記同様の効果が見込まれます。こうした場所の定期的な草刈は、適度な密度で適度な草地の状態を持続的に保つことができます。そのため、滋賀県の各所で見られる、自治会などによる斜面などの草刈は、Eco-DRR効果を維持するという最先端の見方で見れば、環境を守る最適な活動になっていると考えられるのです。

総合解析部門 水野 敏明