センターニュースびわ湖みらい第32号

「ゆっくりと分解される有機物」の謎

琵琶湖など湖の水中には、多種多様な有機物が、溶け込んだ状態や浮遊した状態で含まれています。湖の水中の有機物には、湖の生物(植物プランクトン、動物プランクトン、微生物など)が作った成分や、河川を通じて陸から流れ込む成分が含まれます。

水中の有機物は、湖の環境や生態系において、いくつもの重要な機能を持ちます。まず、動物プランクトンや微生物の餌となることで、魚までつながる食物連鎖を支えています。さらに、有機物が生物の餌となって分解される時には、成分として含まれる窒素やリンが水中に放出されます。放出された窒素やリンは、植物プランクトンの光合成に必須な成分であり、すぐにまた植物プランクトンなどに取り込まれて再利用されます。このような、生物の作用で物質が形を変えながら循環するプロセス(物質循環)は、湖の環境や生態系を根幹から支えています。

そのため、有機物の性質として、分解性(生物にとっての餌としての食べやすさ)が非常に重要になります。これまでは、「数日以内にすぐに分解される有機物」(易分解性有機物)と、「100日以上経過しても分解されにくい有機物」(難分解性有機物)の二種類が、主に注目されてきました。「すぐに分解される有機物」は、水中の微生物などに活発に分解されることで、湖の物質循環を強力に駆動しています。ただし、すぐに分解されるため、水中濃度は低く保たれています。「分解されにくい有機物」は、水道水などを作る浄水プロセスでの副生成物生成や濾過膜の目詰まりなどの問題を引き起こすことが知られており、琵琶湖の水中では有機物濃度の半分以上を占めます。琵琶湖の「分解されにくい有機物」については、当センターでもこれまで、起源(どこで生成されたものか?)や特性(どのような成分か?)について重点的に研究を進めてきました。

一方で私たちは現在、これまで比較的注目度が低かった、両者の中間、つまり「数十日スケールでゆっくりと分解される有機物」(準易分解性有機物)について研究を進めています。この「ゆっくりと分解される有機物」は、琵琶湖では水中の有機物濃度の数十%程度と、多くの割合を占めます。「ゆっくりと分解される」性質のため、湖の物質循環や生態系に重要な役割を果たすことも分かってきました。湖の深層など、餌の少ない環境では、生物の主要な餌となります。夏の湖の表層など、窒素やリンに乏しい環境では、窒素・リンの主要な供給源となり、光合成など生物活動を支えます。しかし、「ゆっくりと分解される有機物」の濃度は、湖の場所や水深、季節によっても大きく変化し、その要因はよく分かっていません。さらに、その化学組成や、生成源となった生物の種類、分解を担う生物の種類なども明らかではありません。

私たちは、このように謎が多い「ゆっくりと分解される有機物」について、その正体や生成プロセス、分解プロセスを明らかにすべく、様々なアプローチで研究を進めています。

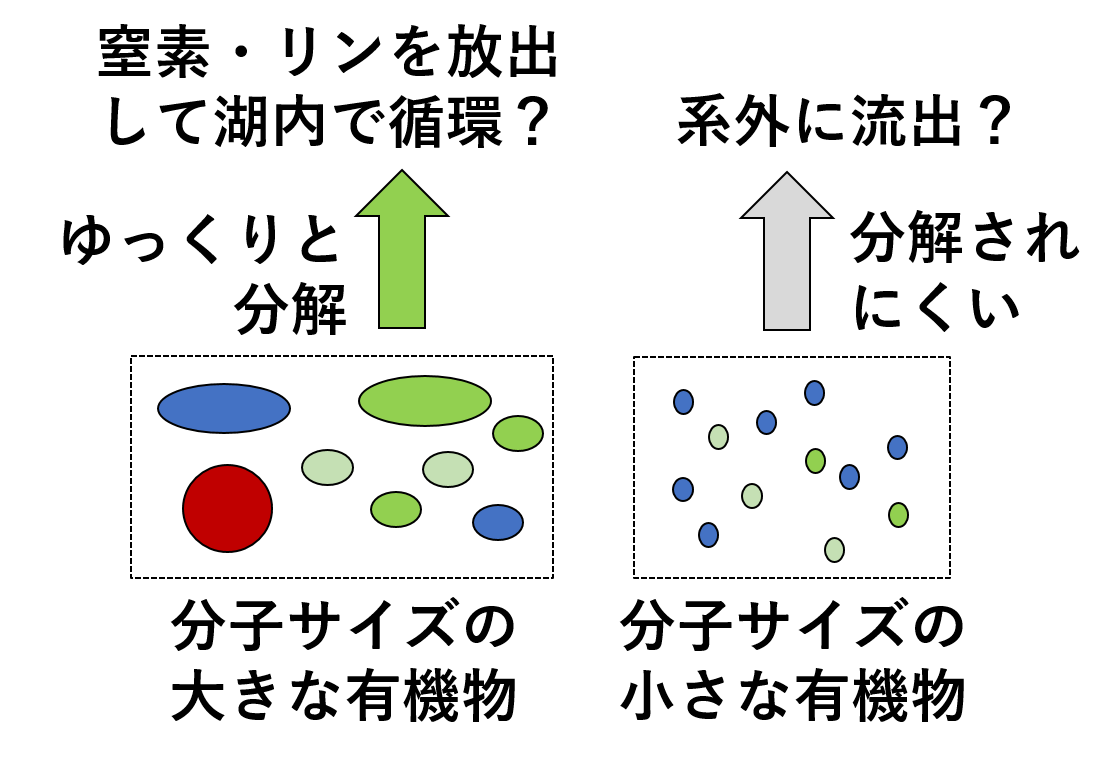

まず、長期間(数百日)にわたる湖水有機物の分解実験を行い、ゆっくりとした分解に伴う有機物の組成の変化を調べています。水中に溶け込んだ有機物の分子サイズ分析からは、分子サイズの大きな有機物は、ほぼ「ゆっくりと分解される有機物」であることが分かってきました(図1)。一方で、「分解されにくい有機物」は、ほぼ小さな分子サイズから構成されていました。細菌の指標となるアミノ酸鏡像異性体の分析からは、「ゆっくりと分解される有機物」に、湖水細菌由来の成分が多く含まれる可能性が見えてきました。今後、有機物を分解する微生物の種類の特定なども進める予定です。

図1 溶存有機物の分子サイズ別の分解性の違い

さらに、「ゆっくりと分解される有機物」の詳細な化学組成を明らかにするために、湖水中の有機物を分子サイズ別に濃縮する技術の開発にも取り組んでいます。数十リットル以上の湖水から、特定の分子サイズの有機物を濃縮できるようになれば、様々な先端的な化学分析手法を適用することが期待できます。

こうした研究から、「ゆっくりと分解される有機物」が琵琶湖の物質循環に果たす役割を詳細に解明することで、湖の水環境や生態系の改善に貢献したいと考えています。

総合解析部門 山口 保彦