琵琶湖の全層循環

琵琶湖の全層循環とは?

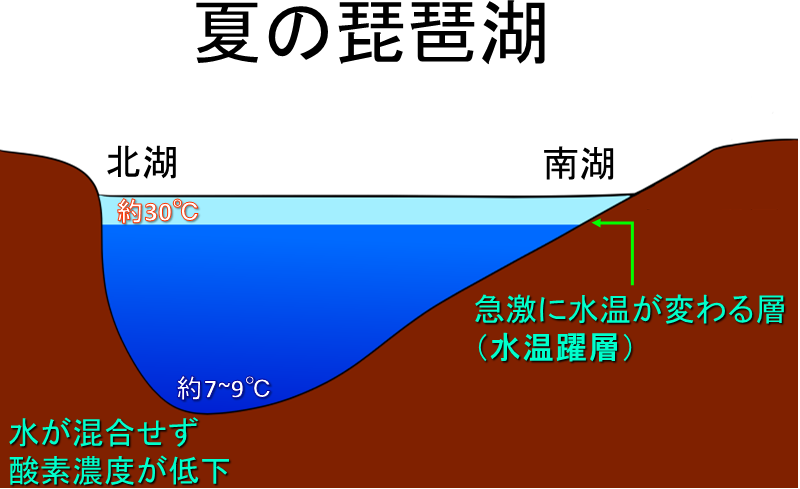

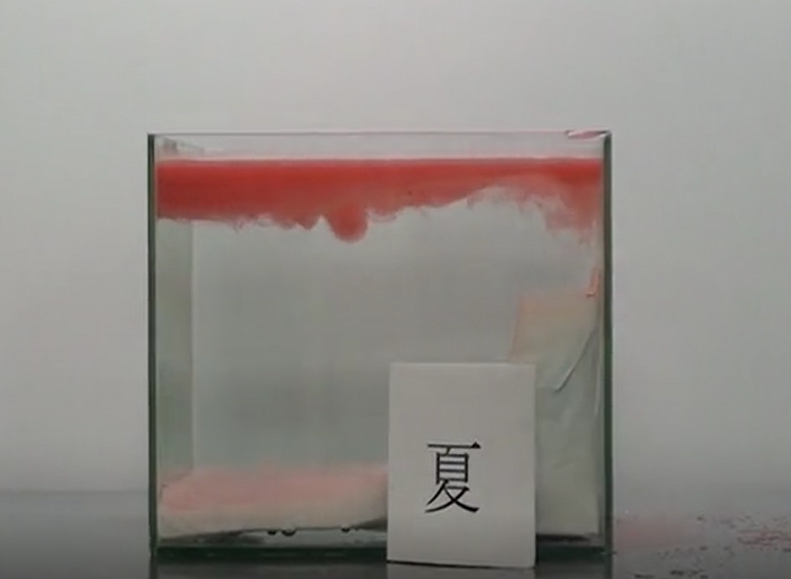

琵琶湖北湖では、春から夏にかけて、表層の湖水が温められることで、

表水層と深水層の間に水温が急激に変わる「水温躍層(すいおんやくそう)」が形成されます。

水温躍層が形成されると、上下方向に水が混ざらなくなり、深水層では、溶存酸素が供給されず、溶存酸素の消費が進んでいきます。

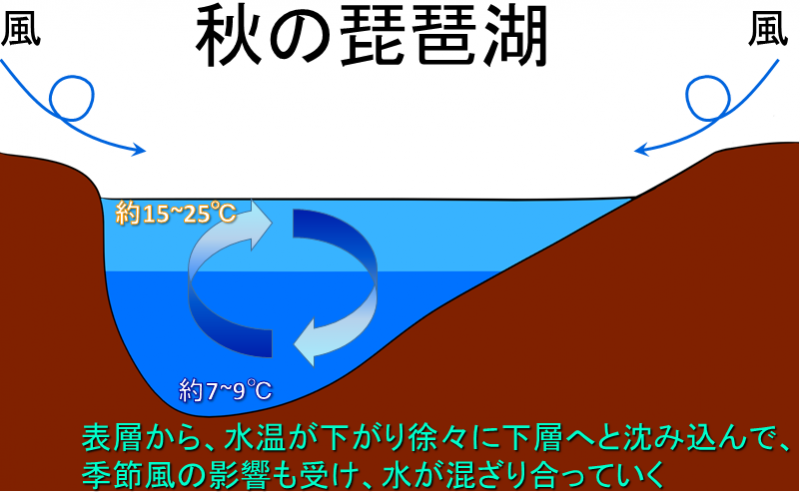

晩秋から冬にかけて、表層の水温が低下してくると、表層から底層に向かって湖水の混合が進みます。

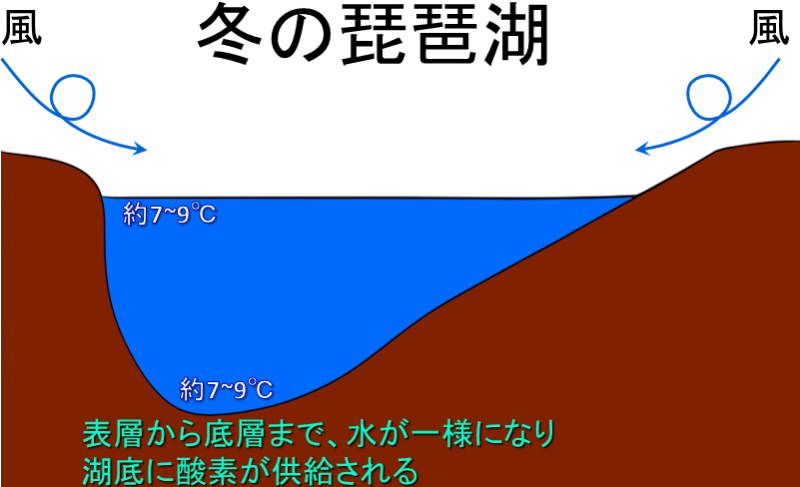

湖水の混合が湖底まで進むことにより、表層から底層まで水温と溶存酸素濃度が一様になります。

この現象を「全層循環」と言います。

平成30年度に観測史上初めて、今津沖の一部水域にて全層循環が確認されませんでした。

また、令和元年度においてもこの水域で確認されず、2年連続で全層循環は未確認となりました。

全層循環が深水層にまで達しないと、溶存酸素濃度がいつもの年より少し低い状態から低下が始まることから、

深水層の溶存酸素濃度が一年で最も低くなる秋に底層の溶存酸素が少なくなるおそれがあり、底生生物への影響が懸念されます。

センターでは、琵琶湖北湖の底層溶存酸素濃度のモニタリングや、底層付近の生物の調査を行っています。

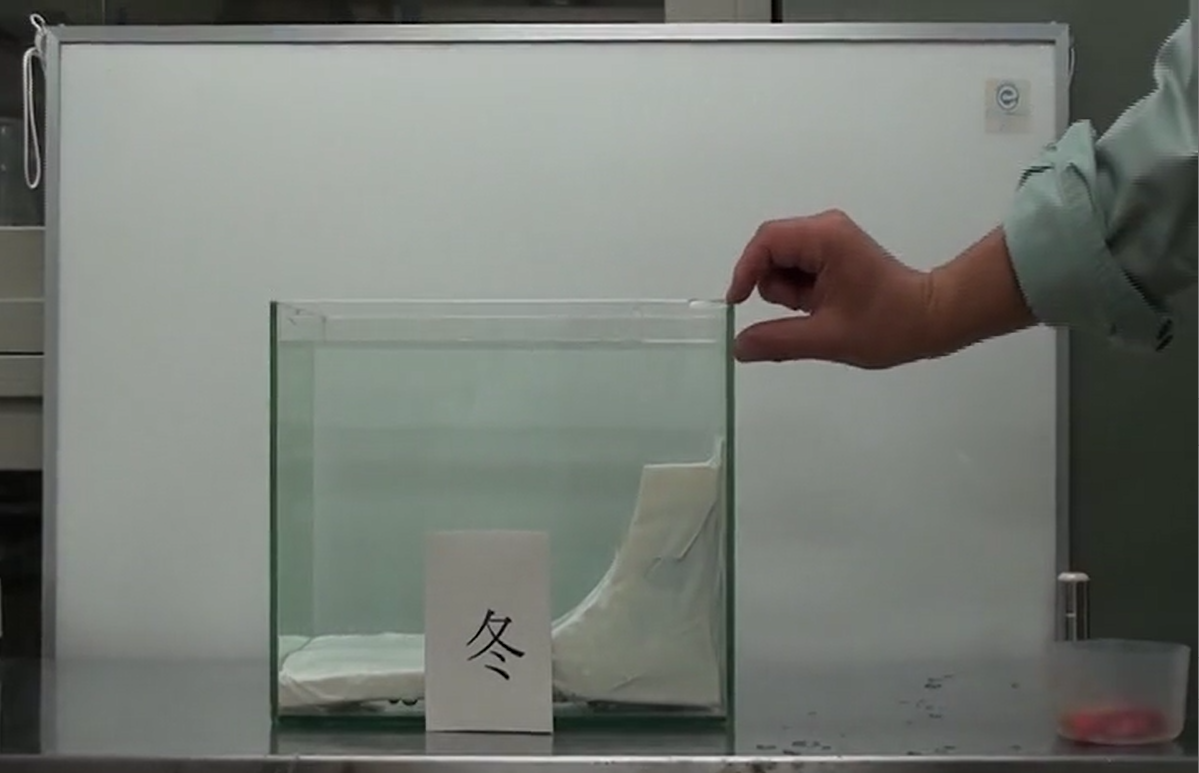

この全層循環がどのように起こるのか、家庭で用意できるもので再現実験をしました。

実験に必要なもの、手順をページ下部に記載しましたので、ぜひご家庭でお試しください。

実験動画

必要なもの

水槽

水道水(20℃)

お湯(40℃)

冷たい水

底の深い皿

水彩絵の具と混ぜ棒

うちわ

霧吹き

(あれば温度計)

実験手順

1.水槽に水道水を入れます。この時、水槽を満杯にはせず、上から2cmほどは空けてください。

2.底の深い皿にお湯と絵の具を入れ、混ぜ棒で溶かします。

3.水槽の水に2のお湯を静かに入れます。このとき、お湯は静かに置くようにして入れてください。

上手くお湯を入れると、2つの水は混ざり合わず、水面に色のついた水が広がり、色の境界がある状態になっていると思います。

これは表層に酸素濃度の高い水がある夏の琵琶湖を再現しています。

色の境界があるということは、絵の具を溶かしたお湯と水が混ざり合っておらず、水温も表層と下層で大きく違うことを意味してます。

この、水温が大きく変化する層状の部分のことを水温躍層といいます。

4.うちわで水面に風を送ると、一時的に水温躍層が揺れますが、しばらくすると元に戻ります。

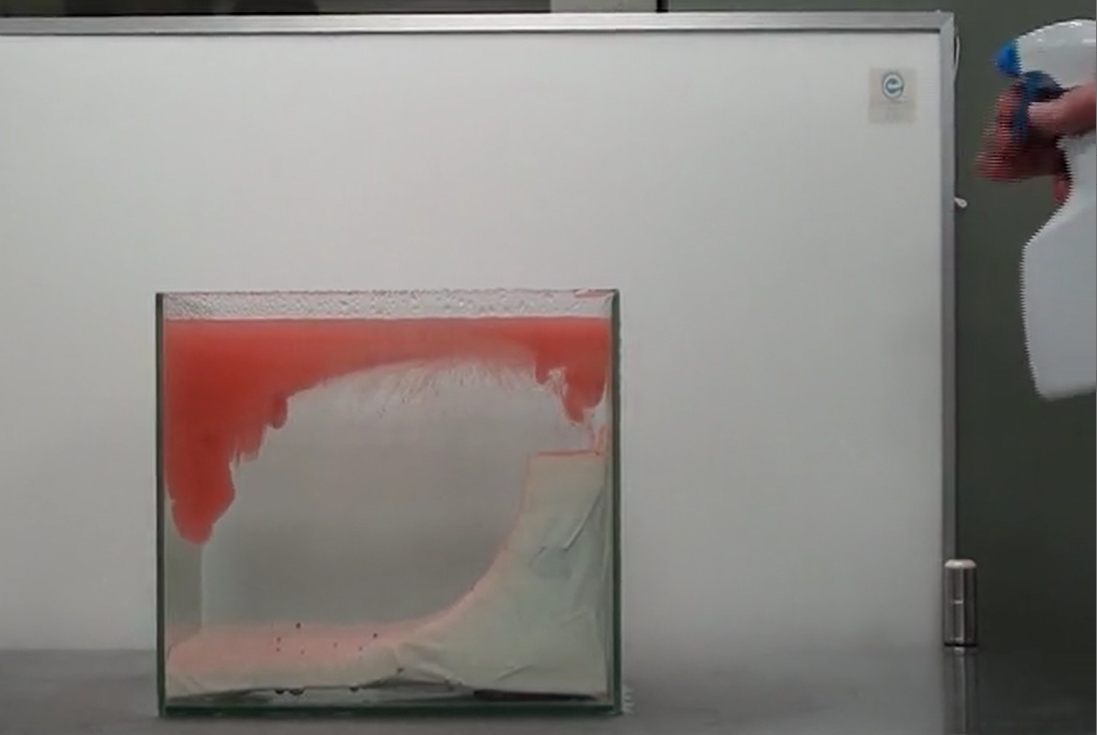

5.次に、霧吹きで冷たい水を送ります。霧吹きの水は、水槽より温度を低くしてください。

表層から下層に水温躍層が沈んでいく様子がわかります。

これが秋の琵琶湖の水温分布を再現しています。

6.この水槽では底が浅い場所と深い場所を作っており、まず底が浅い場所から水温躍層が底に到着(=全層循環)し、

徐々に深い場所も全層循環していく様子を再現しています。

7.霧吹きを吹きかける方向を変えると北風や南風が吹いている状況を再現でき、

水温躍層が傾いたり、元に戻ったり、反対方向に傾いたりします。

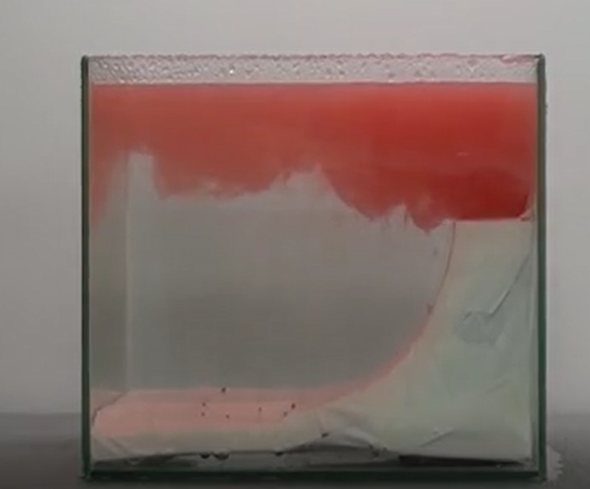

この時点で、底付近までは色が混ざり合い、水が一様になっているのがわかりますが、

ここでやめてしまうと底の水は混ざり合わないままになってしまいます。

琵琶湖に置き換えて考えると、全層循環が起きずに湖底の酸素濃度が低いまま

春を迎えた状態です。

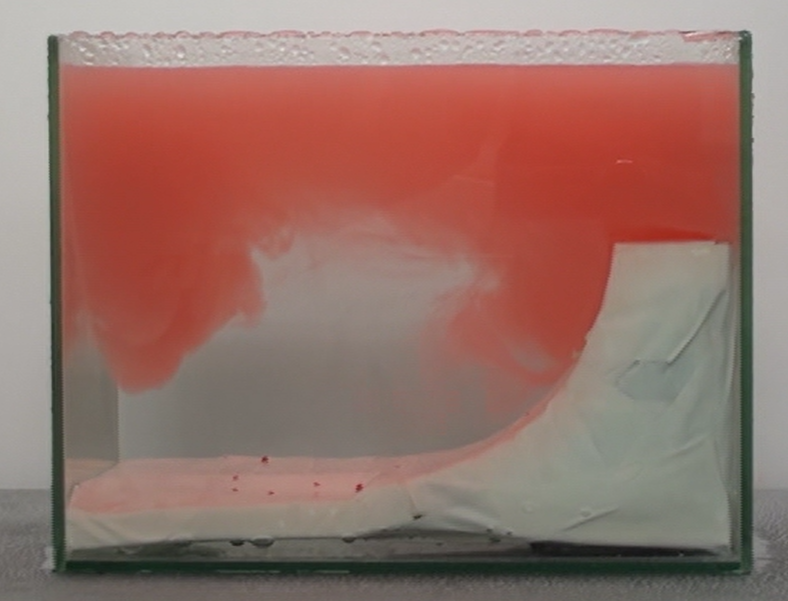

8.霧吹きを吹き続けていると、色が完全に混ざり合い、水槽全体が一様になります。

全層循環が湖底に到達し、琵琶湖の湖水が一様になった様子を再現しています。

以上で、実験は終了です。

今回の実験の条件以外にも、

お湯や霧吹きの水の温度をもっと高くor低くした場合など、実験の条件を変えたときに

どのような違いがあるかを試してみることもお勧めします。