琵琶湖生物多様性画像データベース

ミミズ類をしらべるために

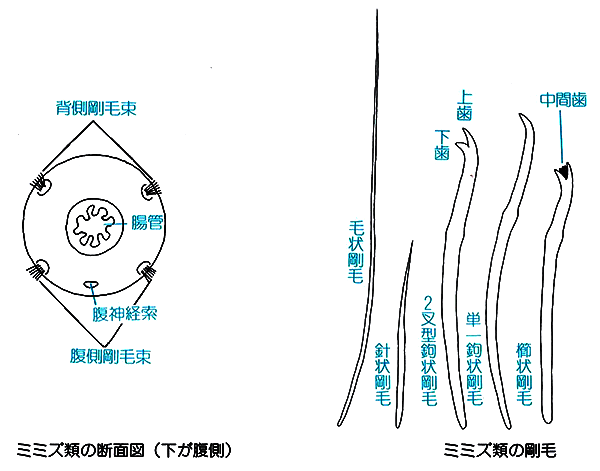

水生のミミズは陸上のミミズに比べて小型なので、観察には顕微鏡が必要になります。種類を決めるには生殖器官の配置や形と、各体節にある剛毛の本数や形の観察が重要です。剛毛を見るには、ミミズの体長が1cm以下であればそのまま、それ以上であれば頭の方を1cmほどに切ってスライドガラスの上に置き、水を一滴たらしてからカバーガラスをかけて上から押しつぶして顕微鏡で観察します。

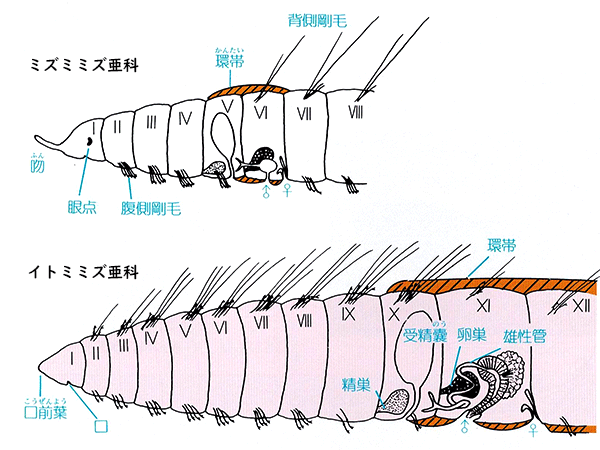

ミズミミズの仲間(ミズミミズ亜科とトガリミズミミズ亜科)では、背側の剛毛が前から何番目の体節から始まるかを確認する必要があります。押しつぶしプレパラートでは、背側と腹側の剛毛束は体節ごとにセットになって見えますから、腹側の剛毛束が第2体節から始まることを頭に入れたうえで前から数えていけば難しくありません。また、分類には生殖器官の構造も重要です。

本ホームページ中で示した体長や体幅は、生きているときの大きな個体のものです。ミミズはさわったり薬品で固定したりすると縮みますし、子どもと親とでも大きな差がありますから、参考程度にして下さい。ミミズの帯(環帯)はどのミミズにも成熟期に現れるものなので、それ自体で種類をきめる目安には使えませんが、環帯を持ったミミズは生殖器官の観察ができるので貴重です。特にイトミミズの仲間(イトミミズ亜科とナガレイトミミズ亜科)では、環帯をもつ成熟した個体でないと属を決められないのが普通です。

ミズミミズの仲間(ミズミミズ亜科とトガリミズミミズ亜科)では、背側の剛毛が前から何番目の体節から始まるかを確認する必要があります。押しつぶしプレパラートでは、背側と腹側の剛毛束は体節ごとにセットになって見えますから、腹側の剛毛束が第2体節から始まることを頭に入れたうえで前から数えていけば難しくありません。また、分類には生殖器官の構造も重要です。

本ホームページ中で示した体長や体幅は、生きているときの大きな個体のものです。ミミズはさわったり薬品で固定したりすると縮みますし、子どもと親とでも大きな差がありますから、参考程度にして下さい。ミミズの帯(環帯)はどのミミズにも成熟期に現れるものなので、それ自体で種類をきめる目安には使えませんが、環帯を持ったミミズは生殖器官の観察ができるので貴重です。特にイトミミズの仲間(イトミミズ亜科とナガレイトミミズ亜科)では、環帯をもつ成熟した個体でないと属を決められないのが普通です。

図1. ミミズ類の剛毛と生殖器官の配置(ローマ数字は体節番号)

♂は雄性生殖孔、♀は雌性生殖孔をさす

図2. ミミズ類の断面図および剛毛の形 (原図 大高明史)

図1と図2は、

大高明史 (1993) ミミズ(貧毛)綱. p.18-41. 西野麻知子 (編), びわ湖の底生動物 -水辺の生きものたち- III. カイメン動物、扁形動物、環形動物、触手動物、甲殻類編.滋賀県琵琶湖研究所.

より転載しました

琵琶湖のいきもの検索ページ | トップページ | 滋賀県琵琶湖環境科学研究センター